在鄉(xiang) 土文化中

探尋鄉(xiang) 村振興(xing) 的力量

鄉(xiang) 土文化是鄉(xiang) 愁的重要載體(ti) 。農(nong) 村要留得住鄉(xiang) 愁,必須振興(xing) 鄉(xiang) 土文化。同時,隻有重視鄉(xiang) 土文化、挖掘和利用好鄉(xiang) 土文化,不斷推動鄉(xiang) 土文化繁榮發展,才能使其成為(wei) 鄉(xiang) 村振興(xing) 的不絕源泉、為(wei) 鄉(xiang) 村振興(xing) 提供持續的精神動力。

保護文化地標 傳(chuan) 承鄉(xiang) 村文脈

這幾年,每逢春節,微信朋友圈便會流行起一種被稱為“還鄉體”的文字。讀得多了,就會發現這些文字都流露出相似的鄉愁。“體現農村特點,注意鄉土味道,保留鄉村風貌,留得住青山綠水,記得住鄉愁”。鄉愁是什麽?鄉愁是“昔我往矣,楊柳依依;今我來思,雨雪霏霏”的回望,是“日暮鄉關何處是?煙波江上使人愁”的愁情,是“露從今夜白,月是故鄉明”的依歸……當下,鄉村振興戰略正在實施。鄉村振興必將給中國鄉村帶來翻天覆地的變化。其不變者,就是流淌在我們血管裏的汩汩文脈。守住這股文脈,就是守住鄉愁。

這股文脈在哪裏?這股文脈在鄉間閭巷的鄉土文化地標上。鄉土文化地標記錄著一個姓氏的繁衍脈絡,牽連著一個家族的成敗興衰,銘刻著一個村莊的遷徙曆史,承載著一個社群的共同記憶。可以將其分為兩類:一類是自然存在的承載家族記憶與典型精神的樹石山水。比如,明朝山西南遷江淮的移民世代流傳歌謠說:“問我祖先來何處,山西洪洞大槐樹;老家名字叫什麽,山西洪洞老鸛窩”,謠詞中的“大槐樹”“老鸛窩”就是典型的鄉土文化地標符號。近些年來,山西省洪洞縣舉辦“槐鄉尋根祭祖節”,當地政府“抱切切之虔誠,懷殷殷之情意”宣讀《祭古槐先祖文》,就是在這個地方。

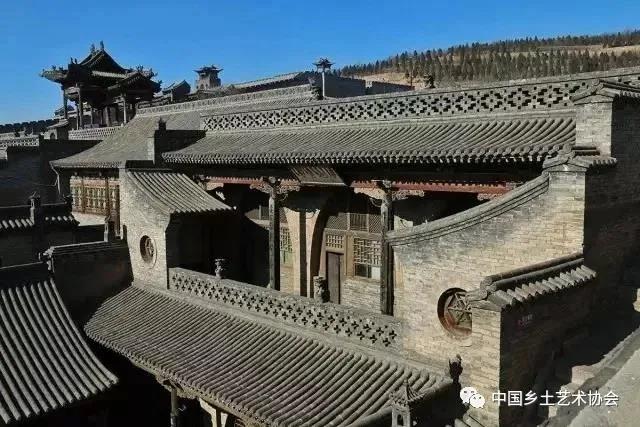

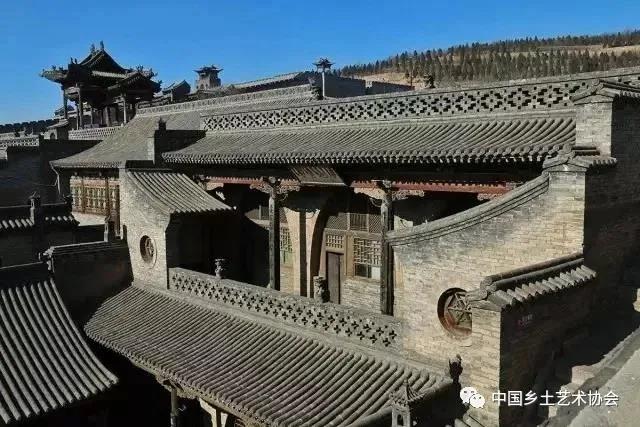

另一類則是作為人文遺產類的鄉土文化地標,包括顯於鄉村或隱於山林的宮觀寺廟、亭台樓閣、浮雕石刻、家族宗祠、名人墓穴等。這些鄉土文化地標,是散文名家餘秋雨書裏“童年時候家鄉的牌坊”,是高原歌手降央卓瑪歌聲裏“苦苦等待的雪山之巔”,是畫家李柏林筆下的《古堰清明放水圖》……這些牌坊、神殿、古堰,凝聚著心血、摶合著智慧、寄寓著精神。作為我們記憶深處標識化、表征化的家鄉形象,它們和那些以勒石、鑄銅、樹牌等形式記錄的先祖題刻、名人碑文、古韻匾聯等一起,共同構成了我們撫摸鄉野之厚重、祖輩之榮光、少時之回憶的一個個鏽跡斑斑的符號。

隨著城市化進程的加快,承載著鄉愁記憶的鄉土文化地標,正麵臨著被損毀、破壞甚至消失的危機。缺乏保護主體和保護動力是鄉土文化地標麵臨消亡危機的重要原因。除了被列為文物保護單位的文化地標能夠得到相對有效的保護外,大多數位於農村的文化地標,不管是私人所有,還是鄉村集體所有,都沒有法律法規明確所有者應該承擔保護的義務。再加上基層財力有限,對很多文化地標的保護也就成為“非緊急的事項”。比如,在一些城中村改造中,沒有對古建築進行評估,也沒有采取保護措施,致使一些優秀的古建築被拆毀。還有些鄉土文化地標,如宗祠,由於缺乏保護主體,遭到了較大破壞。

鄉村文化地標,種類多,分布廣,數量大,要對其進行有效保護,首先要“摸清家底”。我們可從基層做起,各村先摸清自己的家底,然後再到鄉鎮、縣區。鄉村文化遺產具有跨越曆史時間長、文獻資料記載有限等特點,應吸收專業人員(比如相關專業的大學生誌願者)深入鄉村進行全麵認真排查,做好歸納梳理、登記造冊、建立台賬等工作,從而真正做到掌握家底。

同時,建議政府增加相應的經費投入。各級政府為鄉村振興投入了大量經費,應從這些經費中劃撥出鄉村文化建設專項經費,用來修繕保護鄉村的文化地標。同時,也應建立村民、企業等多元資金投入機製,拓寬資金籌措渠道,提高鄉村文化地標保護的資金基數。此外,還要加大對鄉村文化地標保護的宣傳力度,要把鄉村文化地標的保護宣傳同當地文化底蘊、社會主義核心價值觀等結合起來,增強群眾的鄉土文化保護意識。

在遵循保護為先的同時,可適當對一些文化地標進行利用,將景觀功能與文化遊覽、鄉村公共文化活動結合起來。比如,在浙江不少農村,傳統的舊祠堂、舊戲台,經過翻修被改造成農村文化禮堂。這些文化禮堂,不僅有村史鄉約的介紹,而且經常舉辦文娛、宣講、禮儀、議事、美德評比等活動,已經成為當地新的文化地標和村民的精神家園。

地方戲要當好鄉(xiang) 土文化表達者

地方戲是流行於一定地區,具有地方特色的戲曲劇種的通稱。濃鬱的鄉土氣息是地方戲與生俱來的特征。不同地區的地方戲,反映的是不同地區的鄉土味,體現的是當地的鄉土文化與生活風貌。鄉村要振興,文化應先行。散發著濃鬱鄉土氣息的地方戲,理應當好鄉土文化的表達者,為鄉村振興注入文化動能。

作為土生土長的民間藝術形式,地方戲是鄉村文化的重要載體,它從誕生之初便與土地和農民建立了密不可分的關係,有著其他藝術門類無可比擬的親民性與生動性。鄉村群眾之所以喜歡地方戲,是因為地方戲中蘊含著通俗易懂的鄉土美。比如,盛行於魯南蘇北地區的柳琴戲(又稱拉魂腔),就是當地百姓重要的精神食糧。“村村琵琶響,戶戶拉魂腔”“綠豆米飯羊肉湯,旱煙鍋子拉魂腔”“為聽拉魂腔,多跑十裏也不枉”等戲諺,就形象地表達了當地老百姓對柳琴戲的熱愛。

如今,“在城市化的大規模推進中,鄉村社會逐漸喪失了文化培育的獨立性和自主性,喪失了自己的話語表達和文化自信”(趙霞《傳統鄉村文化的秩序危機與價值重建》),最能體現鄉村文化及農民價值觀的地方戲,自然也隨著鄉村文化的式微而漸受冷落。重新扛起地方戲鄉土文化表達者的大旗,不僅有助於鄉村文化振興,也關乎地方戲自身的發展。

鄉土味是地方戲最大的特點。地方戲要實現振興,須從回歸鄉土做起。可長期以來,由於對具有濃鬱地域風格的地方戲缺乏必要的梳理、提煉與再創造,地方戲曲在傳承上缺乏理論指導。同時,地方戲曲團體普遍缺少作曲等專業人才,很多市縣級戲曲院團排新戲時,幾乎都是從省會城市、北京、上海等地請主創人員,於是出現了地方戲的演員聽不懂地方方言的奇怪現象,這導致地方戲的鄉土味不斷縮水。很多地方戲聽上去都差不多,甚至越來越京劇化,這怎能吸引地方觀眾的興趣?

地方戲重拾鄉土味,應該從基礎性的人才培養工作做起。在人才培養方麵,不能完全依靠中國戲曲學院等少數高校,地方戲曲院團應與地方高等院校合作,探索地方戲曲人才培養的新模式。比如,山西運城蒲劇青年實驗演出團、運城市文化藝術學校、運城學院,就開展了深度合作,開創了院團與院校合作培養地方戲人才的新模式。對於編劇、唱腔設計等地方戲急缺人才的培養,也可以在戲曲院校搞定向培養或者戲曲院校與地方院團搞聯合培養。

地方戲要有鄉土味,其主創人員首先要了解、熱愛地方戲所在地域的鄉土文化。如今,人才流動成為常態,不能指望像以前一樣,地方戲的演員、編劇、唱腔設計等都出自本地,所以在排演一部作品時,首先要對主創進行鄉土文化教育。比如,上海滬劇院的年輕演員來自全國各地,很多人不會說上海話,所以年輕演員入團後的第一件事就是學上海話。除了學習地方戲所在地域的方言,地方戲主創還要全麵深入了解當地的曆史、習俗、文化等,隻有這樣,才能讓作品透著濃濃的鄉情鄉味。

強調鄉土味,並不代表墨守成規,而是說地方戲要始終紮根於鄉土生活。前麵提到的柳琴戲,其經典劇目如《喝麵葉》《李二嫂改嫁》《牆頭記》,要麽諷刺懶惰,提倡勤勞節儉的傳統美德,要麽講述新社會農村女性勇於衝破封建桎梏,追求婚姻自由的故事,要麽弘揚傳統孝道,呼籲人們孝老敬親,總之講的都是老百姓生活中的人和事。再加上劇中人物的語言、行為方式等都帶有濃鬱的地方特色,所以觀眾看了會產生強烈共鳴。今天的中國鄉村,正處在前所未有的偉大變革時代。農村的麵貌日新月異,農民的生活今非昔比,同時跟城市相比,農村各方麵的差距仍比較大。身處變革時代的中國鄉村,為地方戲提供了無比豐富的創作素材和創作空間。隻有表現好當代中國鄉村的麵貌,講述好當代中國鄉村的故事,地方戲才能扮演好當代鄉土文化表達者的角色,也才能在鄉村振興中實現自身的二次騰飛。

讓鄉(xiang) 賢文化成為(wei) 鄉(xiang) 村美麗(li) 風景

“士大夫居鄉者為紳”。北宋時期,藍田的呂大忠、呂大鈞兄弟等地方鄉賢自發製定實施的《呂氏鄉約》,為鄉賢主導鄉村治理開創了製度建設的先例。鄉賢文化是中國傳統文化在鄉村的重要表現形式,是中華傳統文化的重要組成部分,是傳統社會教化鄉裏、涵育鄉風的“壓艙石”。可是,隨著城鎮化進程的加快,以宗族關係為紐帶的鄉村傳統社交關係正在瓦解,鄉賢文化也隨之暗淡起來。

鄉賢文化所蘊含的文化道德力量對推動鄉村文明發展具有重要作用,我們應發揮鄉賢文化的正向作用,以新鄉賢文化引領新時代的鄉村振興。

先賢史料典籍是珍貴的鄉村文化資源,對研究鄉賢文化的傳承與發展,具有重要意義。比如,在浙江上虞,從上古時的大舜到古時的王充、謝安、魏伯陽,再到近現代的馬一浮、經亨頤、夏丏尊、胡愈之,無數名賢碩彥和他們的故事,構成了當地鄉賢文化的曆史圖譜。但是,對當地先賢文化的挖掘整理,尚未成為大家的集體潛意識和行為自覺。重塑新鄉賢文化,需要重新挖掘認識鄉賢的文化內涵,加快以鄉賢文物為重點的物質傳承載體的保護工作,要把鄉賢故居、遺址等鄉村文物保護納入鄉村文化振興的重要工作範疇,加快推進相關法律法規建設,讓被損毀的文物及時得到搶救及修繕。

除了要繼承先賢精神,更要發揮當代新鄉賢的作用,培育新鄉賢文化。德高望重的退休還鄉官員、耕讀故土的賢人誌士、農村的優秀基層幹部、家鄉的道德模範和熱愛家鄉、反哺桑梓的企業家等都可以作為“新鄉賢”範疇。培育新鄉賢文化,就應積極引導新鄉賢參與鄉村現代化治理。比如,可以搭建鄉賢議事平台,建立鄉賢聯絡機製,暢通鄉賢與鄉村信息的互聯互通,激發鄉賢參與鄉村振興和鄉村建設的內驅動力。在這方麵,我國不少地方已經刮起“鄉賢文化”的新風。

比如,在孟子的故鄉山東鄒城的唐村鎮,為破解鄉村治理中的一係列難題,當地黨委政府引導幹部群眾開展“讀孟子,做鄉賢”活動,確立了“以德化人,重在教育;求實務實,重在建設;繼往開來,重在創造”的現代新鄉賢文化。有一次麥收期間,唐村鎮西顏莊村一戶村民,因誤收了鄰家一壟麥子,被強行拔了收割機的鑰匙,頓時兩家劍拔弩張。“俗語說焦麥炸豆,不能耽誤了搶收,多少損失我先賠上。”鄉賢齊如鬆及時趕到,接著讓家人送過來200斤麥子。把麥子一放,齊如鬆講起了“六尺巷”的故事,兩家領會其意,麥子也不要了,鄰裏關係和好如初。調解矛盾、維護穩定僅是新鄉賢眾多工作中的一項。唐村鎮還先後舉辦了新鄉賢“傳承好家風”朗讀會、“中國新鄉賢唐村論壇”等大型活動,並在此基礎上,發動新鄉賢群眾整理本族、本戶優秀家風家訓,以言傳身教推動優良家風的賡續傳揚。

在快速城鎮化進程中,深入挖掘提煉、傳承弘揚優秀鄉賢文化,可以提升鄉土文化內涵,形成健康的鄉村文化生態。為擴大鄉賢文化的影響,應讓新鄉賢精神及其生動案例盡早進教材進課堂進學校,並積極運用新媒介等技術手段,擴大新鄉賢文化的傳播途徑,讓新鄉賢文化內化為鄉村居民的情感認同,成為中國廣大鄉村的一道美麗風景。

以新作為(wei) 培育新鄉(xiang) 風

《管子·版法》有雲:“萬民鄉風,旦暮利之。”鄉風是維係中華民族文化基因的重要紐帶,是流淌在田野上的故土鄉愁。黨的十九大報告提出“實施鄉村振興戰略”,而鄉風文明是鄉村振興戰略的五大要求之一。由此可見,鄉村的振興,離不開文明鄉風的培育,而文明鄉風的形成離不開文化的作用。

目前,中國的廣大鄉村,物質上逐漸富裕起來,但文化建設的短板仍比較明顯。比如,一些村子文化設施缺乏,還有一些村子雖然建有“農家書屋”等設施,但利用率極低。為盡快改變這種狀況,必須加大對農村文化的投入。“巧婦難為無米之炊”,經費困難是製約農村文化建設發展的瓶頸問題。農村文化活動普遍依靠集資化緣形式開展,缺少必要的、固定的活動經費,導致農村文化建設“內力不足”。對此,我們要堅持站在戰略層麵高度重視農村文化建設,按照統籌發展、經濟社會協調發展的要求,把農村文化建設放在與城市文化建設、農村經濟發展同等重要的位置,提高關注度、加大投入資金力度。農村的文化建設投入,並不是一哄而上建一些文化設施,而是要重內涵、重品質、重效果,把每一分錢都用在刀刃上。有的地方搞鄉村文化建設,不管村子大小,不管村子裏是否有人居住,都按照統一標準建起“農家書屋”“文化大院”,但用的人並不多,這反而是一種浪費。

就硬件而言,農村的文化建設應該走集約型、綜合型的路子。比如,可以結合當地傳統民俗文化來建設農村文化禮堂,為農村群眾打造集酒席承辦、思想道德教育、文體娛樂、知識普及於一體的活動樂園和精神家園。具體來說,農村文化禮堂可以因地製宜,將既有可利用的閑置文化設施改建成為文化禮堂。各村可以依托既有的、利用率不高的文化場地,如部分祠堂、圖書館、文化館等,按照文化禮堂作為多功能綜合體的要求進行設計、改建,以更低的成本搭建村屬文化禮堂。

鄉村文化建設,人才是關鍵。很多地方普遍反映,農村缺乏“文化人”。由於文化服務人員數量短缺、質量較低,很多公共文化服務設施的作用沒能得到真正發揮。同樣因為缺人,許多鄉村的傳統文化項目因無人傳承而消失,一些非遺項目也麵臨後繼無人的尷尬。因此,要鼓勵更多人才投入到鄉村文化建設中去。比如,為鼓勵大學生文化支農,國家有關部門可以在大學生文化支農渠道搭建、內容引導、統籌組織方麵給予引導和幫助。還可以增設青年大學生文化村官崗位,以便青年大學生村官更好地開展、協調農村文化活動。

授人以魚不如授人以漁。農村文化建設最根本的還是要激發農村內在的文化活力。在這方麵,應該積極發展民間優秀文化隊伍。要有計劃地培養一批“草根文化隊伍”,為農村群眾文化事業發展注入新鮮血液。通過鼓勵農民們參加各種比賽,激發農民參與農村文化建設的熱情,既可鍛煉培養農村文藝骨幹,又能營造濃厚的文化氛圍。

一個時期以來,低俗文化、不健康文化在一些農村地區仍然躍躍欲試,有些格調低下的文化趁機湧入農村市場。為此,我們必須堅持黨的領導,通過政府和社會力量多方協作,積極用先進文化抵製腐朽文化,引領農村文化健康良性發展。從農村實際和農民需求出發,大力實施文化惠民項目,強化農民在農村文化建設中的主體地位,創造符合時代發展要求、農民喜聞樂見的文化形式,推動農村文化發展繁榮。總之,我們要以先進文化占領農村陣地、充實農民頭腦,讓農村文化建設成長為一棵參天大樹,為鄉村振興注入磅礴力量。