鬆綁“地攤經濟”,希望不是一時之策

時間:2020-06-05 | 欄目:行業(ye) 動態 | 點擊:次

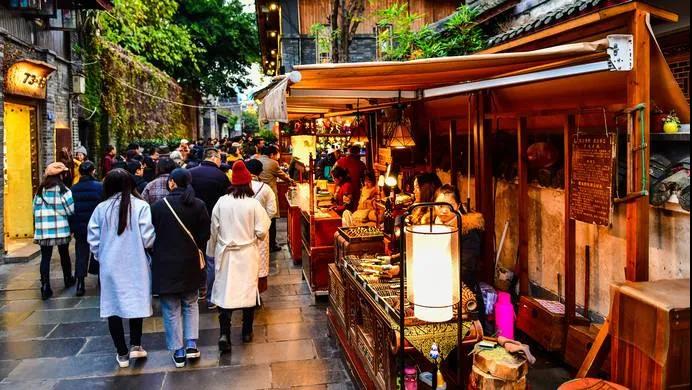

近些日子以來,“地攤經濟”成為(wei) 熱議話題。

今年3月份,成都市出台相關(guan) 規定,允許流動商販占道經營。今年兩(liang) 會(hui) 上,全國人大代表楊寶玲建議釋放出“地攤經濟”的最大活力。緊接著,中央文明辦決(jue) 定,不將占道經營、馬路市場、流動商販列為(wei) 今年文明城市測評考核內(nei) 容。兩(liang) 會(hui) 閉幕之際,國務院總理李克強強調“打破一些不合理的條條框框的政策,讓更多就業(ye) 崗位成長起來”,並提到西部某城市“設置了3.6萬(wan) 個(ge) 流動商販攤位,一夜之間10萬(wan) 人就業(ye) ”。

在特殊時期,為(wei) “地攤經濟”鬆綁,有特殊意義(yi) 。受新冠肺炎疫情影響,一些小微企業(ye) 的經營遇到困難,一些人的就業(ye) 麵臨(lin) 困境,一些家庭的生計陷入困局,鬆綁“地攤經濟”,是“保居民就業(ye) 、保基本民生”的落地之舉(ju) ,是共克時艱、執政為(wei) 民的善政良策。

細算起來,“地攤經濟”雖然熱議於(yu) 當下,卻並不是一個(ge) 新現象,而是一種由來已久、廣泛存在的經濟模式。往遠了看,《清明上河圖》中,就有挑擔叫賣的,有支攤吆喝的,“販夫走卒,引車賣漿”在中國有著非常悠久的曆史。往近了看,電視劇《雞毛飛上天》就講述了改革歲月裏,主人公通過“雞毛換糖”這一流動販賣方式改變命運的故事。像電視中的主人公一樣,在“鄉(xiang) 土中國”變為(wei) “城鄉(xiang) 中國”的百年變局進程中,現實中成千上萬(wan) 的家庭,都是通過賣茶葉蛋、大碗茶、擺修理攤等,完成最原始積累,進而在城市站穩腳跟的。

此外,“地攤經濟”也是一種爭(zheng) 議較大的經濟模式。一方麵,它有利於(yu) 農(nong) 民入城,有利於(yu) 居民就業(ye) ,有利於(yu) 群眾(zhong) 生活,甚至有利於(yu) 降低疫情對經濟社會(hui) 發展帶來的負麵影響、有利於(yu) 拉動內(nei) 需和保持社會(hui) 穩定。但另一方麵,它也有可能造成交通擁堵,有可能導致衛生惡化,有可能加劇噪音汙染,甚至有可能因為(wei) 質量不達標而產(chan) 生食品安全問題,有可能因為(wei) 攤販“爭(zheng) 地盤”而產(chan) 生城市治安問題。正是因為(wei) 存在這些問題,城市治理者和流動商販之間的“貓鼠遊戲”,持續上演了很多年。

其實“地攤經濟”雖有爭(zheng) 議,但如果仔細梳理就會(hui) 發現:基本上沒有人否定它的好,但有很多人擔心它的不好。一些城市治理者,更是容易因擔心而焦慮、因焦慮而害怕、因害怕而嚴(yan) 禁。為(wei) 了圖省事,他們(men) 往往選擇一禁了之,把孩子和洗澡水一起倒掉。

這種做法無疑是不可取的。從(cong) 經濟的角度看,如果弱勢群體(ti) 越來越多、越來越弱,甚至於(yu) 到了生計無著的境地,那其他人的錢包也難以一直安全下去。從(cong) 治理的角度看,光“堵”不“疏”,其實並沒有解決(jue) 矛盾,而是在轉移或是積累矛盾。從(cong) 文明的角度看,再卑微的個(ge) 體(ti) ,也有生存的權利,應該為(wei) 他們(men) “大開方便之門”,絕不能因為(wei) “愛麵子”,而讓他們(men) “餓肚子”;絕不能因為(wei) “怕麻煩”,而給他們(men) “添麻煩”。

“地攤經濟”呈現出來的主要是城市治理問題:治不好,有可能成為(wei) “牛皮癬”;治得好,就會(hui) 成為(wei) “養(yang) 魚池”。當前形勢下,“放水養(yang) 魚”其實是一道“必選題”,這就要求:對於(yu) “地攤經濟”,既要鬆開繩子,還要牽住鼻子,也就是說,既不能一禁了之,也不能放之任之。

鬆繩子,各地方理應順勢而為(wei) 。於(yu) 頂層設計而言,相關(guan) 政策已經“由緊趨鬆”,各地方不能就合規性找理由;於(yu) 地方實踐而言,成都、許昌、杭州等城市已經先行先試,各地方不能就可行性找借口。牽鼻子,各地方還需有所作為(wei) 。哪些地方可以擺攤,哪個(ge) 時段允許經營,哪些門類放開準入,哪些證件需要備齊,哪些行為(wei) 會(hui) 被懲處,各地方當然也可以“抄作業(ye) ”,但也要結合本地實際、有所創新,要狠下一番“繡花功夫”,落地政策要盡力避免出現“水土不服”的現象。

既要鬆繩子,又要牽鼻子,這屬於(yu) 一個(ge) “硬骨頭”問題,解決(jue) 起來自然是有一定難度的。但治理能力要想有效提升,不就是應該啃下“硬骨頭”、完成高難度動作嗎?站在這個(ge) 層麵,鬆綁“地攤經濟”,是對各地治理能力現代化的一次大檢驗。各地方應該利用此次機會(hui) ,以鬆綁“地攤經濟”為(wei) 切入點,倒逼改革,促進提升。

“地攤經濟”這個(ge) 問題,各個(ge) 地方其實一直都在回答。2009年,農(nong) 民日報就發表過評論文章,名為(wei) 《流動攤販自我就業(ye) ,也是一種街頭文化》,探討的就是“地攤經濟”問題。彼時討論的一個(ge) 核心問題,即“流動攤販合法化”,直到今天仍然有很大的現實意義(yi) 。因為(wei) 中央文明辦鬆綁“地攤經濟”的決(jue) 定,隻是限定於(yu) “今年”,那明年乃至更遠的以後還鬆不鬆綁,“合法化”這個(ge) 老問題會(hui) 不會(hui) 有新答案,這塊懸於(yu) 人心的石頭,應該及時搬走。

“地攤經濟”的合法良性發展,保障的不僅(jin) 僅(jin) 是個(ge) 體(ti) 的生存權利,折射的更是城市治理的“製度溫情”。就短期來看,給“地攤經濟”鬆繩子,屬於(yu) 特殊情況下的特事特辦;從(cong) 長期來看,我們(men) 希望“地攤經濟”能成為(wei) 尋常百姓日常生活中的尋常事,“地攤治理”能成為(wei) 城市現代化治理中的常態治理。