摘 要:中國近百年的鄉(xiang) 村振興(xing) 實踐, 始於(yu) 20世紀初民間自發的鄉(xiang) 村建設派圍繞文化和教育進行農(nong) 村建設的嚐試, 興(xing) 於(yu) 國家進場後中國共產(chan) 黨(dang) 帶領農(nong) 民圍繞土地所有製進行的變革, 盛於(yu) 國家主導下開展的對農(nong) 村從(cong) “汲取”到“給予”的新農(nong) 村建設, 成於(yu) 新時期的鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略。破解新時代的新矛盾, 亟待補齊農(nong) 業(ye) 農(nong) 村發展滯後這塊短板, 為(wei) 全麵建成小康社會(hui) 和實現社會(hui) 主義(yi) 現代化奠定堅實基礎。城鄉(xiang) 融合、產(chan) 業(ye) 振興(xing) 和四化同步將有效解決(jue) 農(nong) 村發展的不平衡、不充分、不同步狀態, 走出中國特色的鄉(xiang) 村振興(xing) 之路。

十九大報告強調, 必須始終把解決(jue) 好“三農(nong) ”問題作為(wei) 全黨(dang) 工作的重中之重, 堅持農(nong) 業(ye) 農(nong) 村優(you) 先發展, 實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略。中國特色社會(hui) 主義(yi) 進入新時代, 社會(hui) 的主要矛盾已經轉變為(wei) 人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。中國發展中最大的不平衡, 是城鄉(xiang) 之間的發展不平衡;最大的不充分, 是農(nong) 村發展的不充分;最大的不同步, 是農(nong) 業(ye) 農(nong) 村現代化滯後於(yu) 城鎮化、工業(ye) 化和信息化。破解新時代的新矛盾, 亟待補齊農(nong) 業(ye) 農(nong) 村發展滯後這塊短板, 為(wei) 全麵建成小康社會(hui) 和實現社會(hui) 主義(yi) 現代化奠定堅實基礎。作為(wei) 國家戰略, 推進鄉(xiang) 村振興(xing) 是一個(ge) 龐大的係統工程, 構建實施係統工程的整體(ti) 框架, 必須考慮曆史和現代的聯係、繼承和發展的關(guan) 係。本文將以鄉(xiang) 村振興(xing) 實踐的三階段演進為(wei) 線索, 來探究鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略的百年演變, 回顧曆史、凝聚共識、展望未來, 探尋新時代中國特色的鄉(xiang) 村振興(xing) 道路。

在決(jue) 勝全麵建成小康社會(hui) 這一特定時期, 提出實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略, 體(ti) 現了中國現代化進程中的道路自信、理論自信、製度自信和文化自信。繼若幹個(ge) “中國之謎”之後, 鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略的實施, 將再為(wei) 世界增添一個(ge) 現代化進程中同步實現鄉(xiang) 村振興(xing) 的“中國之謎”。

中國發展道路迥異於(yu) 西方, 已經帶給了世界若幹個(ge) “中國之謎”, 如科技應用的“李約瑟之謎”, 中國資本主義(yi) 萌芽的“韋伯疑問”, “高財政赤字和高貨幣供給量的同時保持價(jia) 格穩定的現象”的“麥金農(nong) 之謎”, 以及Preston提出的股市表現方麵的“中國之謎”, 周立、馮(feng) 輝和董玄提出的農(nong) 村金融滯後於(yu) 中國發展的“中國之謎”。諸多“中國之謎”, 產(chan) 生的根源在於(yu) 西方的理論和經驗不能有效解釋中國的發展實際。十九大提出鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略, 將再一次走出農(nong) 村發展的中國特色道路, 為(wei) 世界各國現代化進程中的鄉(xiang) 村普遍衰落, 作出有力回應, 並有望打破現代化進程中鄉(xiang) 村衰退這一“鐵律”, 凸顯和進一步增強中國的四個(ge) 自信。

現代化進程同時伴隨鄉(xiang) 村凋敝, 是世界範圍內(nei) 的普遍現象。步入工業(ye) 化和城市化中期加速階段的中國, 也出現了明顯的城鄉(xiang) 差距過大、鄉(xiang) 村治理失序等發展的不平衡不充分現象。直麵中國社會(hui) 新矛盾, 積極回應時代新挑戰, 需要立足中國基本實踐。近百年來的中國鄉(xiang) 村發展, 在現實與(yu) 曆史錯綜複雜的互動進程中不斷演進, 大體(ti) 經過“鄉(xiang) 村建設—新農(nong) 村建設—鄉(xiang) 村振興(xing) ”三個(ge) 階段:

民國時期, 大批地方鄉(xiang) 紳與(yu) 知識分子積極投身於(yu) 鄉(xiang) 村建設, 探索地方自治與(yu) 鄉(xiang) 村自救之道。根據國民政府的統計, 民國初期的鄉(xiang) 村建設機構有600多個(ge) , 各類的鄉(xiang) 村建設試驗區有1000多個(ge) , 但此時的建設實踐主要集中於(yu) 文化教育方麵, 對於(yu) 農(nong) 村發展的複興(xing) 效果並不明顯。

與(yu) 這些鄉(xiang) 建派的鄉(xiang) 村建設實踐不同的是, 中國共產(chan) 黨(dang) 開啟了沒有鄉(xiang) 建派的鄉(xiang) 村革命實踐, 徹底改變了鄉(xiang) 村內(nei) 部的社會(hui) 結構, 通過領導廣大農(nong) 民圍繞土地所有製的一係列革命, 先後實踐了農(nong) 民土地私有製、合作化、人民公社、包產(chan) 到戶等不同時期的土地所有和經營形式, 在農(nong) 村進行農(nong) 田水利建設、基礎公共設施建設、提供教育醫療等基本公共服務, 顯著提高了農(nong) 業(ye) 生產(chan) 與(yu) 農(nong) 民生活水平。

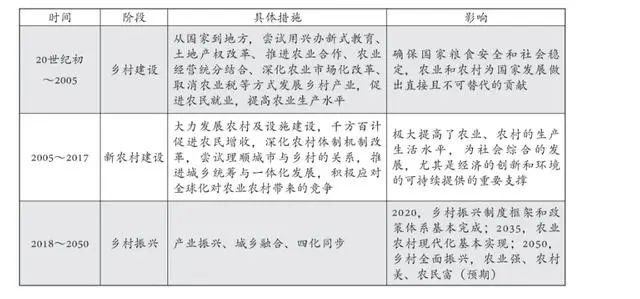

表百年鄉(xiang) 村振興(xing) 實踐的三個(ge) 發展階段

資料來源:根據曆次中央黨(dang) 代會(hui) 報告以及改革開放以來針對農(nong) 業(ye) 發布的政府1號文件整理。

2005年, 從(cong) 國家層麵開啟的新農(nong) 村建設, 是中國鄉(xiang) 村發展的新階段。麵對全球化新形勢, 這一波鄉(xiang) 村振興(xing) 的嚐試已經不再局限於(yu) 鄉(xiang) 村, 而是在以工補農(nong) 、以城帶鄉(xiang) 的全麵部署下, 動員更廣泛的社會(hui) 力量廣泛參與(yu) 。新農(nong) 村建設提出了“生產(chan) 發展、生活富裕、鄉(xiang) 風文明、村容整潔、管理民主”的總要求, 堅持和完善農(nong) 村基本經營製度, 加快農(nong) 村要素市場建設, 深化農(nong) 村產(chan) 權綜合改革成為(wei) 新農(nong) 村建設的重點任務。在農(nong) 村基礎設施和基本公共服務的建立完善上, 取得了決(jue) 定性進展。

2017年11月, 由十九大開啟的鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略在前兩(liang) 個(ge) 階段的基礎上進行全麵超越。鄉(xiang) 村振興(xing) 第一次被提升為(wei) 國家戰略, 而且成為(wei) 國家七大戰略中唯一一項新戰略。鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略以“產(chan) 業(ye) 興(xing) 旺、生態宜居、鄉(xiang) 風文明、治理有效、生活富裕”為(wei) 總要求, 在各方麵對新農(nong) 村建設進行提檔升級。通過建立健全城鄉(xiang) 融合發展體(ti) 製機製和政策體(ti) 係, 加快推進農(nong) 業(ye) 農(nong) 村現代化。體(ti) 現了優(you) 先發展、精準定位、突出矛盾這三大特點。在全麵決(jue) 勝建成小康社會(hui) 的新時代, 重點解決(jue) 三大問題:最大的發展不平衡, 即城鄉(xiang) 發展不平衡;最大的發展不充分, 即農(nong) 村發展不充分;最大的不同步, 即農(nong) 業(ye) 農(nong) 村發展滯後於(yu) 城鎮化、工業(ye) 化和信息化。振興(xing) 鄉(xiang) 村, 成為(wei) 實現“兩(liang) 個(ge) 百年”目標的關(guan) 鍵節點。

20世紀初的鄉(xiang) 村建設運動, 發軔於(yu) 內(nei) 憂外患的時代背景。第一次鴉片戰爭(zheng) 後, 中國被卷入世界市場體(ti) 係中。外有西方列強和帝國主義(yi) 壓榨中國農(nong) 民、手工業(ye) 者和民族工商業(ye) , 內(nei) 有封建地主階級的剝削和各類軍(jun) 閥的連年混戰, 同時中國開始進入工業(ye) 化原始積累階段, 工業(ye) 加大了對農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村的榨取, 在多方“抽血”式的破壞中, 中國傳(chuan) 統的農(nong) 村經濟和小農(nong) 鄉(xiang) 土社會(hui) 頻臨(lin) 崩潰。麵對這一現狀, 為(wei) 了挽救鄉(xiang) 村、挽救社會(hui) 、挽救國家, 民間開始自發進行鄉(xiang) 村建設, 首先是以各地良紳和知識分子為(wei) 主的鄉(xiang) 建派的鄉(xiang) 村建設實踐, 後來是以中國共產(chan) 黨(dang) 為(wei) 領導的革命派的土地革命實踐。

民間自發:鄉(xiang) 村建設派的鄉(xiang) 村建設實踐。鄉(xiang) 村建設可以追溯到1904年米春明、米迪剛父子在河北定縣的“翟城實驗”, 這一實驗被認為(wei) 拉開了鄉(xiang) 紳探索本地地方自治和鄉(xiang) 村自救的序幕。[1]米氏父子以翟城村為(wei) 示範, 發動民眾(zhong) 成立自治組織, 為(wei) 本地村民製定村規民約、興(xing) 辦新式教育, 並積極發展當地經濟, 一係列的舉(ju) 措改善了翟城村的麵貌, 為(wei) 村一級的農(nong) 村建設和鄉(xiang) 村自救, 趟開了一條新路。同時, 清末狀元張謇作為(wei) 實業(ye) 家, 則在其家鄉(xiang) 南通進行了縣一級的鄉(xiang) 村建設探索。地方“良紳”在不同範圍內(nei) 自發進行的挽救鄉(xiang) 村的實踐經驗, 無疑是寶貴的探索, 為(wei) 之後轟轟烈烈的百年鄉(xiang) 村振興(xing) 實踐邁出了第一步。但不容忽視的是, 在傳(chuan) 統“皇權不下縣”的政治格局下, 鄉(xiang) 紳代表著本地的統治者階層, 有著自身的階級利益, 其挽救鄉(xiang) 村的行動除了基於(yu) 愛國救國心之外, 也是為(wei) 了維護自己作為(wei) 權貴階層的統治基礎。因此, 階層與(yu) 利益的局限性, 使得地方“良紳”並不是推動鄉(xiang) 村建設運動的最佳領袖。[2]

到了20世紀20至30年代, 民間的鄉(xiang) 村建設運動如火如荼地開展起來了。據統計, 當時服務於(yu) 鄉(xiang) 村建設的機構有600多個(ge) , 各類鄉(xiang) 村建設試驗區有1000多個(ge) , 其中最有名的是梁漱溟的鄒平模式、晏陽初的定縣模式和盧作孚的北碚模式, 都是由知識分子和實業(ye) 家主導發起的鄉(xiang) 村建設模式, 比鄉(xiang) 紳主導的鄉(xiang) 村建設實踐更加注重文化和教育。

梁漱溟認為(wei) , 鄉(xiang) 村建設除了消極地救濟鄉(xiang) 村之外, 還要積極地創造新文化, 所謂鄉(xiang) 村建設, 就是從(cong) 中國舊文化裏轉變出一個(ge) 新文化來。因此, 在實踐上, 除了引入優(you) 良農(nong) 業(ye) 品種、發展先進農(nong) 業(ye) 技術、建立金融流通組織等技術層麵的嚐試外, 梁漱溟把鄉(xiang) 村建設的中心放在了農(nong) 民教育上, 包括培養(yang) 農(nong) 民的團體(ti) 組織精神、啟發農(nong) 民的智慧、革除農(nong) 民的生活陋習(xi) 等。晏陽初的定縣模式經驗主要體(ti) 現在“四大教育”和“三大方式”上, 四大教育分別是文藝、生計、衛生和公民教育計劃, 三大方式分別是學校式教育、社會(hui) 式教育和家庭式教育, 不難看出, 晏陽初非常注重對農(nong) 民的教育, 在這一點上與(yu) 梁漱溟十分相似。盧作孚的北碚模式, 在注重對農(nong) 民的教育的之外, 更加重視經濟建設, 因地製宜地在北碚發展了礦業(ye) 和紡織業(ye) , 促進了當地經濟的發展。

知識分子和實業(ye) 家主導的鄉(xiang) 村建設實踐, 更多注重文化和教育, 這與(yu) 知識分子代表社會(hui) 中的“教化”權力角色相契合。知識分子在當地開展翔實深入的調研, 懷著知識報國和改造社會(hui) 的情懷, 踐行著對農(nong) 民的“教化”, 在各地試驗區都取得了一定的成績。知識分子群體(ti) 是參與(yu) 鄉(xiang) 村建設運動最長久、最持之以恒的力量, 無論是民國時期、新中國成立後還是當下, 各類知識分子都在積極推動鄉(xiang) 村建設實踐。但是, 知識分子推動的鄉(xiang) 村建設運動, 隻能建立在既有知識框架下, 對鄉(xiang) 村問題作出判定, 進而開出藥方, 再身體(ti) 力行為(wei) 鄉(xiang) 村“療傷(shang) ”, 固然能取得一定成績, 但知識分子推動的鄉(xiang) 村建設運動, 後來被梁漱溟承認是“自己運動、鄉(xiang) 村不動”, 由外到內(nei) 的“療傷(shang) ”也許並未精準治療在病灶上。原因可能在於(yu) 知識分子並非生發於(yu) 鄉(xiang) 村, 對農(nong) 民關(guan) 心的最本質的問題沒有精準把握, 或者即使能夠把握到, 也因沒有能力整合當地政治、經濟資源而無法做出切實的行動。[3]因此, 囿於(yu) 認知和能力的局限性, 知識分子也並非領導鄉(xiang) 村建設運動的最佳領袖。

國家進場:鄉(xiang) 村革命派的徹底變革。在地方良紳和知識分子開展鄉(xiang) 建運動的同時, 中國共產(chan) 黨(dang) 在中央蘇區根據地, 也開辟了鄉(xiang) 村建設試驗田, 期間的嚐試和舉(ju) 措, 為(wei) 推進新中國成立後的農(nong) 村建設積累了寶貴經驗。新中國成立以後, 中國共產(chan) 黨(dang) 全麵執掌政權, 從(cong) 此, 在鄉(xiang) 村建設的場域中, 國家正式進場。中國共產(chan) 黨(dang) 有能力, 也有情懷, 擔當了徹底變革鄉(xiang) 村的領導角色。通過領導廣大農(nong) 民圍繞土地所有製的革命性探索, 走出了一條徹底改變鄉(xiang) 村社會(hui) 、徹底改變城鄉(xiang) 關(guan) 係的農(nong) 村建設之路。

在新民主主義(yi) 革命時期, 確立的是農(nong) 民土地私有製。1950年頒布的《中華人民共和國土地改革法》, 明確規定實行農(nong) 民土地私有製, 大大激發了農(nong) 民的生產(chan) 積極性, 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 快速恢複。1953年開始, “一化三改”完成, 又開始了農(nong) 業(ye) 合作化運動, 農(nong) 民在國家動員下, 不斷交出土地所有權, 相繼加入了互助組、初級社和高級社, 將農(nong) 村從(cong) 個(ge) 體(ti) 經濟改造成社會(hui) 主義(yi) 集體(ti) 經濟。1958年, 中央政治局討論通過了《關(guan) 於(yu) 在農(nong) 村建立人民公社問題的決(jue) 議》, 在全國範圍內(nei) 推動實現人民公社化, 農(nong) 村土地製度完全變成了集體(ti) 所有。由於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 水平一直無法滿足國家發展和人民生活所需, 必須在生產(chan) 關(guan) 係上做出突破。1983年中央下發文件, 指出聯產(chan) 承包製是“農(nong) 民的偉(wei) 大創造”, 人民公社解體(ti) , 以家庭聯產(chan) 承包為(wei) 主的責任製、統分結合的雙層經營體(ti) 製成為(wei) 我國鄉(xiang) 村集體(ti) 經濟組織的一項基本製度。生產(chan) 關(guan) 係的變革, 使得農(nong) 業(ye) 生產(chan) 力得到快速發展。同時, 通過大力發展鄉(xiang) 鎮企業(ye) 和促進農(nong) 工商綜合發展, 大大提高了農(nong) 民收入和生活水平。

回顧新中國成立後一直持續的“沒有鄉(xiang) 建派的鄉(xiang) 村建設”運動, 國家主導成為(wei) 明顯特征, 有別於(yu) 民間自發的鄉(xiang) 建派。中國共產(chan) 黨(dang) 以革命派的角色, 帶領農(nong) 民圍繞土地所有製, 進行了一係列鄉(xiang) 村社會(hui) 的徹底改革。民間自發的鄉(xiang) 建派鄉(xiang) 村建設, 其形式大多是“孤島”式的探索, 並沒有形成相對穩定的社會(hui) 組織和持久的影響力。國家進場後沒有鄉(xiang) 建派的鄉(xiang) 村建設, 由中國共產(chan) 黨(dang) 作為(wei) 領導角色的鄉(xiang) 村革命派, 對農(nong) 村社會(hui) 和城鄉(xiang) 關(guan) 係進行了徹底變革, 一方麵建立起一個(ge) 以集體(ti) 所有製為(wei) 基礎的鄉(xiang) 村社會(hui) , 另一方麵推動了農(nong) 業(ye) 支持城市和工業(ye) 發展的國家工業(ye) 化。

國家進場後, 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 組織形式和城鄉(xiang) 交換關(guan) 係, 都在國家主導之下。通過模仿蘇聯的“國內(nei) 外市場相隔離條件下不同經濟成分間的不等價(jia) 交換”, 農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村為(wei) 國家工業(ye) 化提供原始積累, 帶來了汲取性的製度安排。國家工業(ye) 化和地方工業(ye) 化相繼完成後, 反哺性的新農(nong) 村建設自2005年開始實行。通過“以工促農(nong) 、以城帶鄉(xiang) ”, 新農(nong) 村建設調整了國民分配關(guan) 係, 加大了公共財政支持三農(nong) 的力度, 增強了農(nong) 村基礎設施建設, 提高了農(nong) 村基本公共服務水平, 使得農(nong) 村麵貌煥然一新。

從(cong) 農(nong) 村汲取:為(wei) 工業(ye) 化提供原始積累。以1953年國家對農(nong) 產(chan) 品實行統購統銷製度為(wei) 發端, 農(nong) 業(ye) 開始擔負為(wei) 國家工業(ye) 化提供原始積累的曆史使命。農(nong) 業(ye) 為(wei) 工業(ye) 發展, 至少提供了如下五類貢獻: (1) 食品貢獻, 指農(nong) 業(ye) 為(wei) 城市產(chan) 業(ye) 工人為(wei) 中心的非農(nong) 業(ye) 部門人口提供糧食和其他食物。(2) 原料貢獻, 指農(nong) 業(ye) 為(wei) 食品加工、煙草、紡織、製革等工業(ye) 部門提供原材料。(3) 市場貢獻, 指農(nong) 民通過購買(mai) 工業(ye) 部門生產(chan) 的諸如化肥、農(nong) 業(ye) 機械等生產(chan) 資料, 以及日常生活用工業(ye) 消費品, 從(cong) 而為(wei) 工業(ye) 部門提供廣闊的農(nong) 村市場。(4) 要素貢獻, 指農(nong) 村的土地、資本 (農(nong) 業(ye) 稅、工農(nong) 產(chan) 品剪刀差、資金淨流出) 、勞動力和企業(ye) 家才能這四種生產(chan) 要素, 通過各種方式向城市和工業(ye) 部門轉移。(5) 外匯貢獻, 是指通過以農(nong) 產(chan) 品為(wei) 主的初級產(chan) 品出口, 為(wei) 經濟發展提供緊缺的外匯。通過這五類貢獻, 國家汲取了農(nong) 業(ye) 剩餘(yu) , 支援了城市和工業(ye) 發展。

到2005年, 農(nong) 業(ye) 在國民經濟中的比重降至12.4%, 農(nong) 業(ye) 為(wei) 工業(ye) 提供原始積累的曆史任務已經完成。同時, 國內(nei) 生產(chan) 總值增速保持9%以上, GDP實現18萬(wan) 億(yi) 元, 國家財政收入突破3萬(wan) 億(yi) 元, 工業(ye) 反哺農(nong) 業(ye) 的條件已基本成熟。[4]汲取性的城鄉(xiang) 二元結構, 嚴(yan) 重製約著農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村發展, 必須要進行戰略轉變。

向農(nong) 村給予:以工補農(nong) 以城帶鄉(xiang) 。工業(ye) 反哺農(nong) 業(ye) , 城市支持農(nong) 村, 這一方向性的戰略轉變終於(yu) 到來。2005年10月, 黨(dang) 的十六屆五中全會(hui) 提出建設社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村的曆史任務, 提出三農(nong) 工作“重中之重”的戰略思想, 製定了“多予、少取、放活”的工業(ye) 反哺農(nong) 業(ye) 、城市支持農(nong) 村的重要方針, 並提出了新農(nong) 村建設的基本要求:生產(chan) 發展、生活寬裕、鄉(xiang) 風文明、村容整潔、管理民主。涉及到農(nong) 村政治、經濟、文化、社會(hui) 的方方麵麵, 與(yu) 鄉(xiang) 建派側(ce) 重於(yu) 文化教育, 革命派側(ce) 重於(yu) 農(nong) 村土地製度變革, 新中國成立後側(ce) 重於(yu) 發展農(nong) 業(ye) 生產(chan) 提取農(nong) 業(ye) 剩餘(yu) 相比, 大大拓展了農(nong) 村建設的內(nei) 涵和外延。

新農(nong) 村建設以改革國民收入分配關(guan) 係為(wei) 前提。2005年全國各省市基本取消了農(nong) 業(ye) 稅費, 地方因此減少的收入由中央財政進行轉移支付, 同時, 對農(nong) 民實行直接補貼、良種補貼、農(nong) 機具購置補貼、農(nong) 資綜合補貼以及退耕還林補貼。通過國民收入的再分配實現財政支農(nong) 。與(yu) 此同時, 政府大力推進農(nong) 村教育、衛生等社會(hui) 服務, 2007年起農(nong) 村義(yi) 務教育階段的學生全部免除了學雜費, 新型農(nong) 村合作醫療自2003年試點以來, 迅速覆蓋了大部分農(nong) 村居民。

社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設中, 中央財政加大投入, 逐步完善農(nong) 村公共基礎設施建設。對農(nong) 村的基礎設施建設體(ti) 現在方方麵麵, 包括村莊自來水管建設和電網改造, 村莊垃圾搜集, 沼氣、秸稈發電、風能、太陽能等可再生能源建設, 廣播電視和互聯網建設, 公路村村通、電話村村通、金融網點村村通等。以上建設均得到了中央財政的專(zhuan) 項支持, 財政支農(nong) 投入每年呈現增量趨勢。要補齊農(nong) 村短板, 不但需要財政總量投入增加, 更需要人均財政投入超過城市中的人均投入, 這樣農(nong) 村的基礎設施和公共服務水平才能縮小與(yu) 城市的差距, 進而趕上甚至超越城市。

雖然國家對農(nong) 村的支持保護力度逐年增大, 但不容忽視的是, 農(nong) 村依然呈現衰敗態勢, 農(nong) 民收入與(yu) 城市收入差距的絕對額一直在擴大, 農(nong) 村的優(you) 質教育、醫療服務水平依然很低, 農(nong) 村空心化老齡化趨勢一直在加劇, 農(nong) 業(ye) 現代化嚴(yan) 重滯後於(yu) 工業(ye) 化、信息化和城鎮化。鄉(xiang) 村振興(xing) 不僅(jin) 僅(jin) 是維持現狀, 更要全麵振興(xing) 。舍棄了農(nong) 村的城市繁榮, 隻是表麵的不可持續的繁榮, 放棄農(nong) 民後的市民小康, 也不是中華民族的全麵小康。[5]因此, 十九大報告提出的鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略, 是解決(jue) 人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間矛盾的必然要求, 是實現“兩(liang) 個(ge) 百年”奮鬥目標的必然要求, 是實現全體(ti) 人民共同富裕的必然要求。

實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略, 是中國解決(jue) 三農(nong) 問題的新起點, 對中國農(nong) 村改革發展有重要意義(yi) 。從(cong) 新農(nong) 村建設到鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略, 20字總要求的變化, 兩(liang) 種表述並不是斷裂關(guan) 係, 而是一種繼承和超越, 是順應中國鄉(xiang) 村社會(hui) 在新時代現實發展需求的理論概括。報告提出的城鄉(xiang) 融合發展, 也較之前統籌城鄉(xiang) 、城鄉(xiang) 一體(ti) 化更進一步。同時, 報告也重申了農(nong) 業(ye) 現代化, 是四化同步中的最大短板。在農(nong) 村基本經營製度方麵, 明確改革的方向是強調和落實集體(ti) 所有權, 因地製宜推進製度創新。在農(nong) 村產(chan) 權改革方麵, 明晰改革方向為(wei) 壯大集體(ti) 經濟, 聚焦農(nong) 村經營性資產(chan) 的改革, 進而增加農(nong) 民收入。從(cong) 農(nong) 工商一體(ti) 化, 到一二三產(chan) 業(ye) 融合發展, 農(nong) 民在農(nong) 業(ye) 領域創新的機會(hui) 不斷增多, 新業(ye) 態的發展空間廣闊。[6]

三大超越與(yu) 三大出路:城鄉(xiang) 融合、產(chan) 業(ye) 振興(xing) 與(yu) 四化同步。中國最大的發展不平衡, 是城鄉(xiang) 發展不平衡。從(cong) 十六大到十九大的15年之間, 中國城鎮化率已經從(cong) 39.1%發展到57.4%。中國城鄉(xiang) 發展理論的核心也隨之發生了三次重要轉變, 即從(cong) 統籌城鄉(xiang) 發展, 到城鄉(xiang) 一體(ti) 化發展, 再到城鄉(xiang) 融合發展。這樣的轉變, 順應了解決(jue) “三農(nong) ”問題的時代條件和實踐要求, 體(ti) 現出城鄉(xiang) 之間呈現出內(nei) 在的融合滲透的關(guan) 係, 標誌著中國在進一步集成創新過去五年的三農(nong) 工作的基礎上, 延續了過去三十多年的農(nong) 業(ye) 創新。[7]因此, 城鄉(xiang) 發展的新舊表述之間存在著理論上的深層次繼承關(guan) 係。在新時期的城鄉(xiang) 融合發展過程中, 關(guan) 鍵是通過推動城鄉(xiang) 公共服務一體(ti) 化, 構建城市和農(nong) 村命運共同體(ti) 的創新路徑。由此, 麵對農(nong) 村發展的不平衡, 城鄉(xiang) 融合發展成為(wei) 破解不平衡的核心路徑。

中國最大的發展不充分, 是農(nong) 村發展不充分。產(chan) 業(ye) 興(xing) 則百業(ye) 興(xing) , 從(cong) 生產(chan) 發展升級為(wei) 產(chan) 業(ye) 興(xing) 旺, 說明鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略將農(nong) 村產(chan) 業(ye) 振興(xing) 作為(wei) 其最主要的政策實施要點。產(chan) 業(ye) 興(xing) 旺, 側(ce) 重於(yu) 突出農(nong) 村的產(chan) 業(ye) 多樣化的融合發展。新農(nong) 村建設中的生產(chan) 發展, 更多是強調農(nong) 業(ye) 和糧食的發展。這一政策表述的重要變化, 順應了新時代全麵決(jue) 勝小康社會(hui) 的大背景。產(chan) 業(ye) 融合發展, 一方麵有利於(yu) 直接增加農(nong) 民收入, 另一方麵, 產(chan) 業(ye) 鏈條的拉長意味著農(nong) 民在農(nong) 業(ye) 領域創業(ye) 、創新的機會(hui) 越來越多, 新產(chan) 業(ye) 、新業(ye) 態的發展空間越來越廣闊。在這個(ge) 過程中, 新時代的農(nong) 村產(chan) 業(ye) 振興(xing) 必將超越第一產(chan) 業(ye) 本身, 創造出一二三產(chan) 業(ye) 融合的新業(ye) 態, 為(wei) 鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略的實施提供重要的支撐。由此, 麵對農(nong) 村發展的不充分, 產(chan) 業(ye) 振興(xing) 成為(wei) 破解不充分的核心路徑。

中國最大的發展不同步, 是四化不同步, 突出表現為(wei) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村現代化滯後於(yu) 城鎮化、工業(ye) 化和信息化。要實現四化同步, 沒有既定的道路可循。“我國現代化同西方發達國家有很大不同。西方發達國家是一個(ge) ‘串聯式’的發展過程, 工業(ye) 化、城鎮化、農(nong) 業(ye) 現代化、信息化順序發展, 發展到目前水平用了二百多年時間。我們(men) 要後來居上, 把‘失去的二百年’找回來, 決(jue) 定了我國發展必然是一個(ge) ‘並聯式’的過程, 工業(ye) 化、信息化、城鎮化、農(nong) 業(ye) 現代化是疊加發展的。”在十八大報告提出之後的五年裏, 中國的新型工業(ye) 化在供給側(ce) 結構性改革的過程中得到深化, 城鎮化水平顯著提高, 信息化程度已經接近或達到國際領先地位。然而, 農(nong) 業(ye) 現代化發展不充分, 一定程度上製約了中國四化同步的進程。所以, 鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略的最終歸宿將是以新型工業(ye) 化、城鎮化和信息化帶動農(nong) 業(ye) 現代化, 彌補“短板效應”, 促進四化的均衡發展, 著力解決(jue) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村發展不同步問題。由此, 麵對農(nong) 業(ye) 農(nong) 村發展的不同步, 四化同步成為(wei) 破解不同步的核心路徑。[8]

衝(chong) 刺“兩(liang) 個(ge) 百年”目標:中國特色鄉(xiang) 村振興(xing) 道路。世界各國在現代化進程中, 普遍麵臨(lin) 鄉(xiang) 村衰落困境。中國的鄉(xiang) 村振興(xing) 實踐, 曆經百年演變, 已經積累了寶貴經驗。在決(jue) 勝全麵建成小康社會(hui) 的關(guan) 鍵時期, 十九大報告提出鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略, 是對全球鄉(xiang) 村衰落困境的有力回應, 有望打破現代化進程中鄉(xiang) 村衰退這一“鐵律”, 中國特色的鄉(xiang) 村振興(xing) 之路, 將為(wei) 世界增添一個(ge) 新的“中國之謎”。

2017年年底, 中央農(nong) 村工作會(hui) 議指出, 如期實現第一個(ge) 百年奮鬥目標並向第二個(ge) 百年奮鬥目標邁進, 最艱巨最繁重的任務在農(nong) 村, 最廣泛最深厚的基礎在農(nong) 村, 最大的潛力和後勁也在農(nong) 村。人民日報評論提出, 應立足“大國小農(nong) ”的基本國情農(nong) 情, 走中國特色社會(hui) 主義(yi) 鄉(xiang) 村振興(xing) 道路。這包括重塑城鄉(xiang) 關(guan) 係的城鄉(xiang) 融合發展之路、鞏固和完善農(nong) 村基本經營製度的共同富裕之路、深化農(nong) 業(ye) 供給側(ce) 改革的質量興(xing) 農(nong) 之路、堅持人與(yu) 自然和諧共生的鄉(xiang) 村綠色發展之路、傳(chuan) 承發展提升農(nong) 耕文明的鄉(xiang) 村文化興(xing) 盛之路、創新鄉(xiang) 村治理體(ti) 係的鄉(xiang) 村善治之路、打好脫貧攻堅戰的中國特色減貧之路。[9]通過這七條道路的實施, 推動中國特色的鄉(xiang) 村振興(xing) , 讓農(nong) 村不再是落後之地、貧窮之地、荒涼之地的代名詞, 而將成為(wei) 美麗(li) 之地、富足之地、生機勃勃之地的新名片。

站在衝(chong) 刺全麵建成小康社會(hui) 目標的當下, 回首百年以來中國鄉(xiang) 村振興(xing) 實踐。始於(yu) 民間自發的鄉(xiang) 建派圍繞文化和教育進行農(nong) 村建設的嚐試;興(xing) 於(yu) 國家進場後, 中國共產(chan) 黨(dang) 作為(wei) 鄉(xiang) 村革命派帶領農(nong) 民圍繞土地所有製的徹底變革;盛於(yu) 國家主導下對農(nong) 村從(cong) “汲取”到“給予”的新農(nong) 村建設;成於(yu) 新時期的鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略, 城鄉(xiang) 融合、產(chan) 業(ye) 振興(xing) 和四化同步, 將超越農(nong) 村發展的不平衡、不充分、不同步, 走出中國特色的鄉(xiang) 村振興(xing) 之路。前途是光明的, 道路是曲折的, 但唯其艱難方顯勇毅, 唯其磨礪始得玉成, 紮實推進鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略, 將衝(chong) 刺實現“兩(liang) 個(ge) 百年”偉(wei) 大目標, 全麵建成小康社會(hui) , 最終建成富強民主文明和諧美麗(li) 的社會(hui) 主義(yi) 現代化強國。